Aktuelle Infos der Naturkundlichen Station

Die Naturkundliche Station hat ein breitgefächertes Aufgabengebiet, das von Grundlagenforschung über Planungs- und Naturschutzpraxis bis hin zur Umweltbildung reicht. Dementsprechend vielfältig sind auch unsere Projekte und Tätigkeiten. Die neuesten wollen wir Ihnen auf dieser Seite immer vorstellen. Zusätzlich finden Sie hier Verweise auf unsere aktuellsten Artikel zur Linzer Pflanzen- und Tierwelt.

Das neue ÖKO.L-Heft ist da!

Die aktuelle ÖKO.L-Ausgabe widmet sich ganz dem hochaktuellen Thema der Lichtverschmutzung.

In „Wenn der Himmel schweigt“ beschreibt Dietmar Hager nicht nur die bleibende Faszination des Sternenhimmels, sondern auch die möglichen gesundheitlichen Folgen, wenn künstliche Beleuchtung das natürliche Dunkel verdrängt. Josef Springer wiederum untersucht die Ursachen von Lichtsmog und bewertet unterschiedliche technische und planerische Ansätze, die Abhilfe schaffen könn(t)en. In einem zweiten Beitrag nimmt er die Leser*innen mit auf einen nächtlichen Rundgang durch Linz und zeigt anhand konkreter Beispiele, wie sich die Qualität der Nacht verbessern lässt. Gudrun Fuß beleuchtet in „Die dunkle Seite des Lichtes“ die weitreichenden Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Tiere und Pflanzen – von Säugetieren und Vögeln über Insekten bis hin zu Amphibien, Fischen und der Vegetation.

Inhaltsangabe, Vorwort und Informationen zur Bestellung vom ÖKO.L-Heft 4/2025

Wiesenkartierung ist online

2024 wurden die stadteigenen Wiesenflächen inklusive Bachbegleitgrün – rund 122 ha –umfassend untersucht, um deren ökologische Qualität zu erfassen, vorhandene Pflegemaßnahmen zu evaluieren und diese, wenn nötig, gezielt zu verbessern.

Die Ergebnisse sind durchaus überraschend und sehr interessant, denn wer hätte vermutet, dass sich über 320 verschiedene Pflanzenarten auf den Linzer Wiesen finden, von denen rund 50 in der Roten Liste der Pflanzen Oberösterreichs angeführt sind.

Nun ist das Projekt abgeschlossen und Sie können die wichtigsten Daten, Zahlen, Fakten auf unserer Homepage abrufen. Für besonders Interessierte ist der Endbericht ebenfalls online erhältlich:

Europäische Sumpfschildkröte im Botanischen Garten Linz

Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist die einzige heimische Schildkrötenart in Österreich, doch die meisten Vorkommen sind vermutlich auf Aussetzungen zurückzuführen, mit Ausnahme der Populationen östlich von Wien. In Oberösterreich kommt sie vor allem im Linzer Becken samt dem Unteren Trauntal und im Raum Steyr vor. Dabei bevorzugt die Europäische Schildkröte große, naturnahe Flusslandschaften in eher wärmebegünstigen Gebieten als Lebensraum, mit vielen Strukturen wie Steinen oder Totholz im Wasser, welche als Sonnplatz dienen.

Die Europäische Sumpfschildkröte verbringt den Großteil ihres Lebens im Wasser, denn selbst die Überwinterung findet meist eingegraben im Schlamm am Gewässergrund statt. Dabei stehen auf ihrem Speiseplan praktisch alle kleinen Wirbellosen und Wirbeltiere, die unter Wasser erbeutet werden können. Nur zur Eiablage oder zum Aufsuchen neuer Gewässer gehen die Tiere an Land.

Leider ist die Europäische Sumpfschildkröte in Österreich vom Aussterben bedroht und daher stark geschützt. Die Tiere in freier Wildbahn zu beobachten ist selten, doch hier bei uns im Botanischen Garten Linz können sie mit etwas Glück am Bühnenteich angetroffen werden.

Fledermäuse – geschützte Untermieterinnen

In Oberösterreich leben 22 Fledermausarten, die streng geschützt sind. Dennoch sind mehr als die Hälfte der Arten in der Roten Liste gefährdeter Säugetiere Österreichs als gefährdet eingestuft. Eine Hauptursache hierfür ist der Verlust von Quartieren, in denen die Tiere die Tage oder auch den Winter verbringen, denn Fledermausquartiere an und in Gebäuden werden häufig bei Sanierungsarbeiten zerstört.

Die KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich) hat deshalb gemeinsam mit der Naturkundlichen Station ein Merkblatt zum Fledermausschutz an und in Gebäuden erstellt. In diesem finden Architekt*innen, Bauträger und Privatpersonen wertvolle Infos und Tipps: Wo Quartiere sein können. Wie es zu deren Verlust kommt. Wie man die Quartiere erhalten oder ersetzen kann, um die nützlichen Mitbewohnerinnen zu unterstützen.

Merkblatt Fledermausschutz in und an Gebäuden (PDF | 514 KB)

18 Fledermausarten in Linz

Nach 20 Jahren wurde die Linzer Fledermausfauna erneut untersucht, dabei konnten die Expert*innen der KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich) in den Jahren 2022–2023 18 Fledermausarten für Linz nachweisen. Mit dem Fund der Alpenfledermaus (Hypsugo savii) ist sogar ein Erstnachweis für Oberösterreich gelungen. Nur die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) konnte bei der neuesten Untersuchung nicht mehr bestätigt werden.

In Oberösterreich sind alle Fledermausarten streng geschützt, trotzdem sind die meisten Arten durch die abnehmende Vielfalt der Landschaft, sinkendes Quartierangebot, Insektensterben und andere Faktoren gefährdet. Für den Erhalt der Fledermäuse kann jedoch jede und jeder Einzelne etwas tun, indem der Garten fledermausfreundlich gestaltet wird sowie Quartiere an und in Gebäuden erhalten bzw. geschaffen werden.

Mehr Infos zum Projekt und Tipps für einen fledermausfreundlichen Garten

Eisvogelbrutwand am Mitterwasser

Der Eisvogel (Alcedo atthis) wird zurecht auch als fliegender Edelstein bezeichnet. Sein blau schillerndes Gefieder auf Rücken, Kopf und Flügeln macht ihn unverkennbar und steht in reizvollem Kontrast zu seiner orange gefärbten Bauchseite und den knallroten Beinen. Leicht zu entdecken ist der geschickte Fischjäger dennoch nicht, da er häufig reglos auf einem über dem Wasser hängenden Ast sitzt und nach Beute Ausschau hält. Meist nimmt man ihn nur aus dem Augenwinkel heraus als bunten, sich schnell entlang des Gewässers bewegenden „Fleck“ wahr. Zur Fortpflanzung benötigt er lehm- und sandreiche Steilufer, in die er seine 50–100 cm langen Brutröhren gräbt.

Durch die Regulierung von Bächen und das Fehlen von Hochwasserereignissen sind solche Steilufer auch in Linz kaum mehr vorhanden. Um die Situation für den Eisvogel in Linz zu verbessern, pflegt die Naturkundliche Station geeignete Steilufer regelmäßig, indem ein senkrechter Uferabbruch hergestellt und dafür gesorgt wird, dass dieser frei von Vegetation bleibt. Dass sich dieser Aufwand lohnt, zeigt eine Aufnahme vom Mitterwasser (November 2024), auf der deutlich Bruthöhlen in der Steilwand zu erkennen sind.

Stadtökologisches Umsetzungsprogramm Linz – Projektende

Mit Dezember 2024 hat das im Jahr 2021 gestartete und vom Klimafonds der Stadt Linz finanzierte Stadtökologische Umsetzungsprogramm seinen Abschluss gefunden. In der ersten Phase des Projektes zur Integration von Klimaadaptierung, Biodiversitätsförderung und Lebensqualität in der Stadtentwicklung wurden ausgewählte Teile der Linzer Biotopkartierung auf ihre Aktualität hin überprüft und ergänzt, eine Citizen Activity Gruppe gebildet und Maßnahmen zur Klimaadaption und ökologischen Aufwertung von Flächen erarbeitet.

Diese Maßnahmen wurden in Phase zwei, von Juli 2023 bis Dezember 2024, mit einer Reihe von Partner*innen innerhalb und außerhalb des Magistrats umgesetzt. So entstand über die Stadt verteilt ein Netz aus kleinen Natur-Hotspots mit Käferlarvenburgen, Totholzhecken, Kleintierhabitaten, Sandarien und Trockensteinmauern. Auf einigen öffentlichen Grünflächen erfolgte eine Pflegeumstellung von Mulchung auf die schonende und biodiversitätsfördernde Mahd, inklusive Abtransport des Mähguts.

Das Projekt wird jedoch auch nach dem offiziellen Ende intern weitergeführt.

Amphibienteich, Kleintierhabitat & Co im Linzer Süden

Im Zuge des Stadtökologischen Umsetzungsprogrammes wurde Anfang Oktober gemeinsam mit dem Team vom Garten- und Landschaftsbau und der Naturkundlichen Station die Grünfläche neben dem Sportpark Pichling durch eine Reihe von Maßnahmen ökologisch aufgewertet.

Dazu gehörten die Pflanzung von 20 Hochstamm-Obstbäumen verschiedenster Sorten, die Anlage von drei Strauchinseln aus standortgerechten Wildsträuchern, das Montieren von zwei Vogelnistkästen im Heckengrünzug und die Errichtung eines Kleintierhabitats sowie eines Amphibienteiches. Außerdem soll das Mahd-Regime umgestellt und das Mähgut abtransportiert werden, um eine standortgerechte Wiesenvegetation zu erhalten bzw. zu fördern.

Die Fläche soll zukünftig erholungssuchenden Menschen Naturerlebnisse bieten und Lebensräume für Tiere und Pflanzen bereitstellen. Von Springfrosch (Rana dalmatina) bis Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum), von Neuntöter (Lanius collurio) bis Zauneidechse (Lacerta agilis) sollen alle ihren Platz finden. Die Baumzeile lädt zum Sammeln von Obst und Maroni und der Teich zum Verweilen und Beobachten der einziehenden Teichbewohner ein.

Um sich auch vor Ort über die Maßnahmen und ihren Nutzen informieren zu können, werden im Laufe der nächsten Wochen noch entsprechende Tafeln angebracht.

Käferlarvenburg - Kinderstube für Wildbienen, Käfer & Co

Ende April wurde eine Käferlarvenburg in der Freistädterstraße beim Jugendspielplatz Urnenhain umgesetzt. Verschiedene Laubholzstämme wurden durch die tatkräftige Unterstützung des Geschäftsbereiches Stadtgrün und Straßenbetreuung, Teams Nord-West und Forst auf einer 3 x 3 Meter großen Grundfläche platziert. Die Hohlräume zwischen den Stämmen wurden mit Aushuberde und Hackschnitzeln befüllt. Den letzten Schliff bekam die Käferburg im Rahmen einer Citizien Activity- Aktion, bei der noch eine Blühmischung gesät und Wildblumen gepflanzt wurden. Außerdem wurde eine Infotafel aufgestellt.

Einige Wochen zuvor wurde bereits eine Käferlarvenburg in der Nussbaumstraße errichtet, die ebenfalls als Kinderstube für Hirschkäfer, Balkenschröter sowie Bockkäferarten und Wildbienen dienen soll. Die Projekte wurden im Zuge des Stadtökologischen Umsetzungsprogrammes realisiert.

Artenschutz am Linzer Segelflugplatz

Die Naturkundliche Station setzt sich seit 70 Jahren so gut wie jeden Tag mit Arten- und Naturschutz auseinander und weiß, wo in Linz die Natur zu Hause ist. Fast überall! Auch in Bereichen wo man gar nicht mit Besonderheiten rechnen würde, wie im Linzer Industriegebiet zum Beispiel. In diesem Teil der Stadt befindet sich das letzte Refugium der Wechselkröte. Sie braucht trockenwarme Gebiete mit lockeren und sandigen Böden, offene, vegetationsarme Flächen mit ausreichenden Versteckmöglichkeiten als Landlebensraum sowie weitgehend vegetationsfreie Gewässer. Um diese gefährdete Amphibienart zu unterstützen, legte die Naturkundliche Station letzten Herbst ein neues Laichgewässer am Linzer Segelflugplatz an.

Der Bergmolch treibt es bunt!

Mit blau-grauer Rückenfärbung und knallorangem Bauch zählen die Männchen zur Balz- und Fortpflanzungszeit zu den auffälligsten Erscheinungen unter dem heimischen Amphibien. Die neun bis elf Zentimeter langen Lurche verbringen den Großteil des Jahres an Land, jedoch stets in der Nähe von Gewässern. Wie der Name schon vermuten lässt, fühlen sich die Tiere besonders in den höheren Lagen Österreichs wohl. Die Art konnte jedoch auch schon im Keferfeld in Linz nachgewiesen werden. Als äußerst anpassungsfähige Tiere nutzen sie eine breite Palette von Gewässertypen für ihre Fortpflanzung, jedoch ist auch der Bergmolch durch Lebensraumverlust gefährdet.

Lianen gibt es auch bei uns!

Die Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba) ist ein kletternd-rankendes Wildgehölz aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Sie kann sich an Sträuchern und Bäumen, welche sie als Stütze nutzt, bis über zwölf Meter hochwinden. Die biegsamen Stämme mit längsrissiger Borke haben meist einen Durchmesser von nur einigen Zentimetern, können aber auch armdick werden und weisen eine enorme Zugfestigkeit auf – auch Tarzan könnte an ihnen von Baum zu Baum schwingen.

Mehr Infos zur Waldrebe und anderen heimischen Wildgehölzen finden Sie in der Serie „Hecken zum Verstecken“ des Naturschutzbundes OÖ.

Die Fledermäuse landen am Linzer Segelflugplatz!

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte vor kurzem die Linzer Berufsfeuerwehr, sie montierte am Hangar der drei Linzer Segelsportclubs Ersatzquartiere für Fledermäuse. Die nachtaktiven Tiere, die gerne im Bereich des Flugplatzes nach Insekten jagen, können nun hier im Sommer ungestört den Tag verschlafen. Diese Aktion und viele weitere sind aus einem Projekt der Naturkundlichen Station hervorgegangen, dass beim Grand Prix der Artenvielfalt des Naturschutzbundes Österreichs ausgezeichnet wurde. Für den Erhalt dieser grünen Oase arbeiten zahlreiche Akteure wie die Stadtgruppe des Naturschutzbundes OÖ, die ansässige Jägerschaft, Privatleute und die schon erwähnten Organisationen Hand in Hand und wie man sieht, gemeinsam wird viel geschafft.

Die Schlehe – ein Strauch für alle Jahreszeiten!

Die Schlehe (Prunus spinosa), auch Schwarzdorn genannt, ist einer unserer vielfältigsten, heimischen Sträucher. Mit ihren langen, spitzen Dornen ist die Schlehe wichtiger Rückzugsort für Vögel und Kleinsäuger. Ihre weißen, ab März erscheinenden Blüten bieten den ersten Insekten Nahrung und auch ihre Blätter werden nicht verschmäht, so sind zum Beispiel die Raupen des Segelfalters (Iphiclides podalirius) hauptsächlich auf diesem Strauch zu finden. Im Herbst locken die zuckerreichen, gerbsauren Früchte Wacholder- oder Misteldrosseln an, die sie im Ganzen schlucken. Durch das Ausscheiden der Kerne, tragen die Vögel zur Verbreitung der Schlehe bei.

Wer krebst denn da?

Meist ist es der Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), der in unseren Gewässern unterwegs ist. Diese ursprünglich aus Nordamerika stammende Krebsart wurde 1970 in Österreich als Speisekrebs importiert. Es zeigte sich jedoch, dass der Signalkrebs Überträger der Krebspest ist. An dieser Krankheit sterben heimische Flusskrebsarten wie Edel-, Stein- und Dohlenkrebs. Zudem ist der Signalkrebs gegenüber den heimischen Arten aggressiv und produziert mehr Nachkommen, wodurch er zu vorherrschenden Krebsart in Österreich geworden ist. Der Naturschutzbund hat ihn daher zum Alien des Jahres 2023 gekürt.

Linz auf Schusters Rappen erkunden! Linz von Berg zu Berg - Teil 1

„Surfen“ auf Landschaftswellen von Rufling nach Linz

Los geht’s mit der West-Ost-Durchquerung des Gemeindegebietes der Landeshauptstadt und etwas darüber hinaus. Als Ausgangspunkt fungiert das historische Haus „Jäger im Kürnberg“, dass wir mit der Linie 17, Haltestelle „Am Dürrweg“, erreichen. Zuerst einmal marschieren wir zum Kürnberger Wald hinauf. Nach dem Waldspaziergang öffnet sich der Blick wieder ins Freie und wir stehen vor der reich strukturierten Leondinger Kulturlandschaft, von der aus wird ins Hainzenbachtal hinabsteigen. Nach einem weiteren Tauziehen mit der Schwerkraft erreichen wir die Höhe der Turmlinie und marschieren an einem der Maximilianischen Türme vorbei, um danach wieder hinunter zu wandern, diesmal ins Zaubertal, von wo aus wir die Glashäuser der Stadtgärtnerei erblicken. Dann noch eine Erhebung: Der Freinberg, den wir über das Arboretum erreichen, bietet eine gute Gelegenheit zur Rast, bevor wir uns in die die Niederungen des Stadtzentrums begeben. Dort erwartet uns zu guter Letzt noch ein Anstieg zu unserem Ziel, dem Linzer Schlossberg.

Sandarium – Hilfe für bodenbewohnende Wildbienen!

In Oberösterreich gibt es die Honigbiene und – wer hätte es gedacht – etwa 420 weitere Bienenarten. Zwei Drittel dieser Arten legen ihre Nester im Boden an und sind dabei auf offene, lückige Bodenstellen angewiesen. Der Boden darf dabei nicht zu hart, aber auch nicht zu locker sein, da sonst die Brutröhren in sich zusammenfallen. Wer im eigenen Garten etwas zur Förderung dieser Bodennister und damit etwas für die Artenvielfalt tun möchte, kann ein Sandarium anlegen. Das ist eine mindestens 50 x 50 cm große, fast vegetationslose Fläche an einem sonnigen Standort, die etwa 50 cm hoch mit Sand aufgefüllt ist, der allerdings nicht zu rieselfreudig sein darf.

Der Zitronenfalter – Methusalem unter den Schmetterlingen

Einer unserer bekanntesten heimischen Schmetterlinge und noch fast jedem Kind ein Begriff ist der Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni). Er gilt als Frühlingsbote, kann er doch bereits an den ersten milden Tagen des Jahres beobachtet werden. Die überwinternden Tiere paaren sich und die Weibchen legen ihre Eier auf Faulbaum (Rhamnus frangula) und Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), den Futterpflanzen der Raupen ab. Die Raupen verpuppen sich nach einigen Wochen an der Futterpflanze und im Juni und Juli schlüpft die nächste Generation an Faltern, die meist kurz darauf in geeigneten Verstecken eine Sommerruhe einlegen, um dann im Herbst wieder bis zur Überwinterung zu fliegen. Zitronenfalter sind somit die langlebigsten, heimischen Schmetterlinge und können bis zu zwölf Monate alt werden.

Der Wanderfalke – das schnellste Tier der Welt lebt auch in Linz!

Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist einer der bekanntesten und am meisten bewunderten Vögel der Welt, ein meisterlicher Jäger der Lüfte. Dank seines massigen, stromlinienförmigen Körpers kann er sich schneller als alle anderen Lebewesen durch den freien Luftraum bewegen. Der kontrollierte Todesstoß, mit dem er seine Beute in der Luft zur Strecke bringt, gehört sicherlich zu den beeindruckendsten Kollisionen in der Natur. Ein Brutpaar dieser Akrobaten der Lüfte gibt es auch in Linz in der "Urfahrwänd".

Weitere spannende Fakten über den Wanderfalken

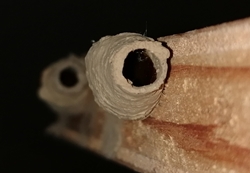

Wer baut solche Lehmtöpfchen?

Im Winter hat man Zeit den Dachboden auszumisten oder Ecken zu säubern, an die man sonst das ganze Jahr nicht denkt. Bei solchen Putzaktionen bekommt man des Öfteren die aus Lehm gebauten Brutzellen der Orientalischen Mauer- oder Mörtelwespe (Sceliphron curvatum) zu Gesicht. Diese Grabwespenart stammt ursprünglich aus Asien (Nordindien, Nepal) und konnte sich seit den 1980er Jahren in Österreich ausbreiten. Charakteristisch für diese Art sind die freiliegenden Brutzellen, die nicht mit einer weiteren Lehmschicht überbaut werden, wie das bei den anderen bei uns vorkommenden Arten üblich ist. Als Futter für den Nachwuchs werden lebende Spinnen, die durch einen Stich der Wespe gelähmt werden, in die „Töpfchen“ eingebracht. Im Anschluss legt das Wespenweibchen ein Ei darauf und verschließt danach die Brutzelle. Den Winter verbringen die Tiere als Puppe oder schon als frischgeschlüpfte Tiere noch sicher verpackt im Kokon in den Lehmtöpfchen, ehe sie diese ab März verlassen. Die Tiere sind für uns harmlos und in keiner Weise aggressiv.

Bienenfreundlicher Vorgarten

Ganzjährig und üppig blühende Staudenbeete, Vogeltränken und Totholzhaufen: All das hätte in den meisten Vorgärten Platz und würde Insekten wie zum Beispiel (Wild)Bienen, Vögel und andere Kleintiere erfreuen. Leider ist die Realität jedoch oft eine andere: Ein oder zwei PKW-Stellplätze, Schotterflächen mit ein paar Grasbüscheln und vielleicht noch ein Kirschlorbeer, der ein unbeachtetes Dasein fristet. So trist und wenig einladend sieht es heutzutage oft zwischen Grundstücksgrenze und Haustüre aus. Blumenbeete und spannende Naturelemente findet man erst, wenn man durch das Haus in den eigentlichen Garten gebeten wird. Doch das lässt sich leicht ändern. Jetzt im Winter ist die beste Zeit für Neuplanung Ihres Vorgartens.

Nützlinge im Garten fördern. Schmetterlinge, Wildbienen, Singvögel & Co

Ein rundum gelungenes Buch von Sofie Meys, das viele verschiedene Tiergruppen vorstellt, die mit ein bisschen gutem Willen unsererseits, ein Zuhause im heimischen Garten finden können. Dem Thema Nisthilfen wird viel Platz eingeräumt und ebenso der tierfreundlichen Bepflanzung. Manche Themen wie das ganzjährige Füttern von Vögeln werden von allen Seiten beleuchtet, so dass sich jeder selbst eine Meinung bilden kann. Das ist ein neuer und guter Ansatz.

176 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, Preis: € 19,90; Graz, Leopold Stocker Verlag, 2021, ISBN 978-3-7020-1929-7

Noch mehr Informationen zum Buch

In loser Abfolge wollen wir Ihnen ab jetzt immer wieder Bücher vorstellen, die uns sehr gut gefallen und die wir bereits im ÖKO.L rezensiert haben. Vielleicht ist ja auch ein passendes Weihnachtsgeschenk dabei!

Kein Torf im Garten!

Im Garten braucht es keinen Torf!

Fruchtbare Erde entsteht, wenn der Boden ausreichend mit Kompost versorgt, schonend gelockert und mit organischem Material wie Rasenschnitt oder klein gehäckseltem Strauchschnitt gemulcht wird. In Fertig-Substraten aus dem Gartencenter, die für Garten oder für Topf- und Zimmerpflanzen geeignet sind, versteckt sich oft Torf, auch wenn „BIO“ draufsteht, kann er enthalten sein, da die EU-Bio-Verordnung den Einsatz von Torf nicht verbietet. Nur wenn Sie die Aufschrift „torffrei“ auf der Verpackung finden oder sich durch einen Blick auf die Inhaltsstoffe im Kleingedruckten versichert haben, dass kein Torf enthalten ist, sollten Sie die Erde kaufen. Torfabbau zerstört unwiderruflich Feuchtlebensräume und sorgt damit für den Verlust von Arten. Mit torffreier Erde tragen Sie außerdem zum Klimaschutz bei, da in Mooren 30 % des gesamten vorkommenden terrestrischen Kohlenstoffs gespeichert ist, der durch Torfabbau wieder freigesetzt wird.